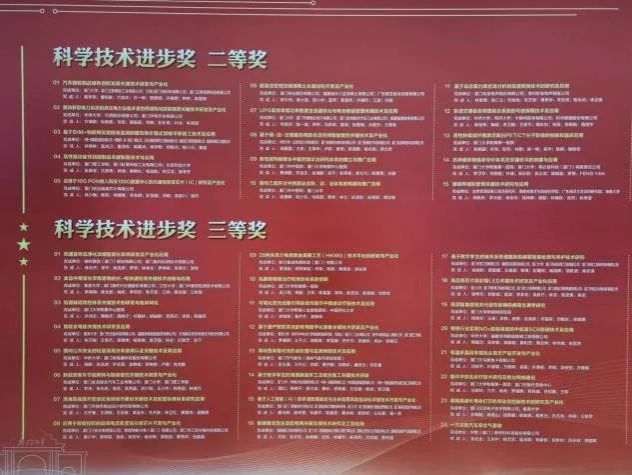

近日,2022年度厦门市科学技术奖获奖名单揭晓,对2022年度在科学技术进步活动中作出重要贡献的科学技术人员和组织给予奖励。根据《厦门市科学技术奖励办法》有关规定,经厦门市科学技术奖励委员会评审,授予科学技术重大贡献奖2人,科技创新杰出人才奖10人,科学技术进步奖60项(其中一等奖10项、二等奖20项、三等奖30项)。

厦门市科学技术进步奖光荣榜

新葡的京官网陈志为教授等人主持完成的《大跨度桥梁拉吊索智能管养成套技术研发与应用》荣获科学技术进步奖一等奖,周红教授等人主持完成的《基于数字孪生的海底隧道多工法组合施工关键技术研发》荣获科学技术进步奖三等奖。

项目名称:大跨度桥梁拉吊索智能管养成套技术研发与应用

完成人:陈志为、朱慈祥、高婧、王华昆、张建霖、叶代成、薛昕、程棋锋

完成单位:新葡的京集团8814、中交第二航务工程局有限公司、厦门路桥百城建设投资有限公司、厦门市路桥管理有限公司、厦门市元固建设工程有限公司

成果简介:该项目针对大跨桥梁拉吊索“早期损伤检测难”、“剩余寿命算不准”、“检修更换难度大”的关键难题,研发了拉吊索智能管养的“诊、断、治”成套技术,提出了拉吊索早期损伤多尺度检测方法,建立了拉吊索剩余寿命与承载力精确预测技术,研发了拉吊索智能检修更换的成套技术与装备。技术应用于厦门海沧大桥、苏通长江大桥等50余座桥梁,在中交二航、健研检测等10余家企业推广,范围覆盖10余个省份,取得了显著的经济与社会效益。

陈志为教授

科技进步奖一等奖获奖证书

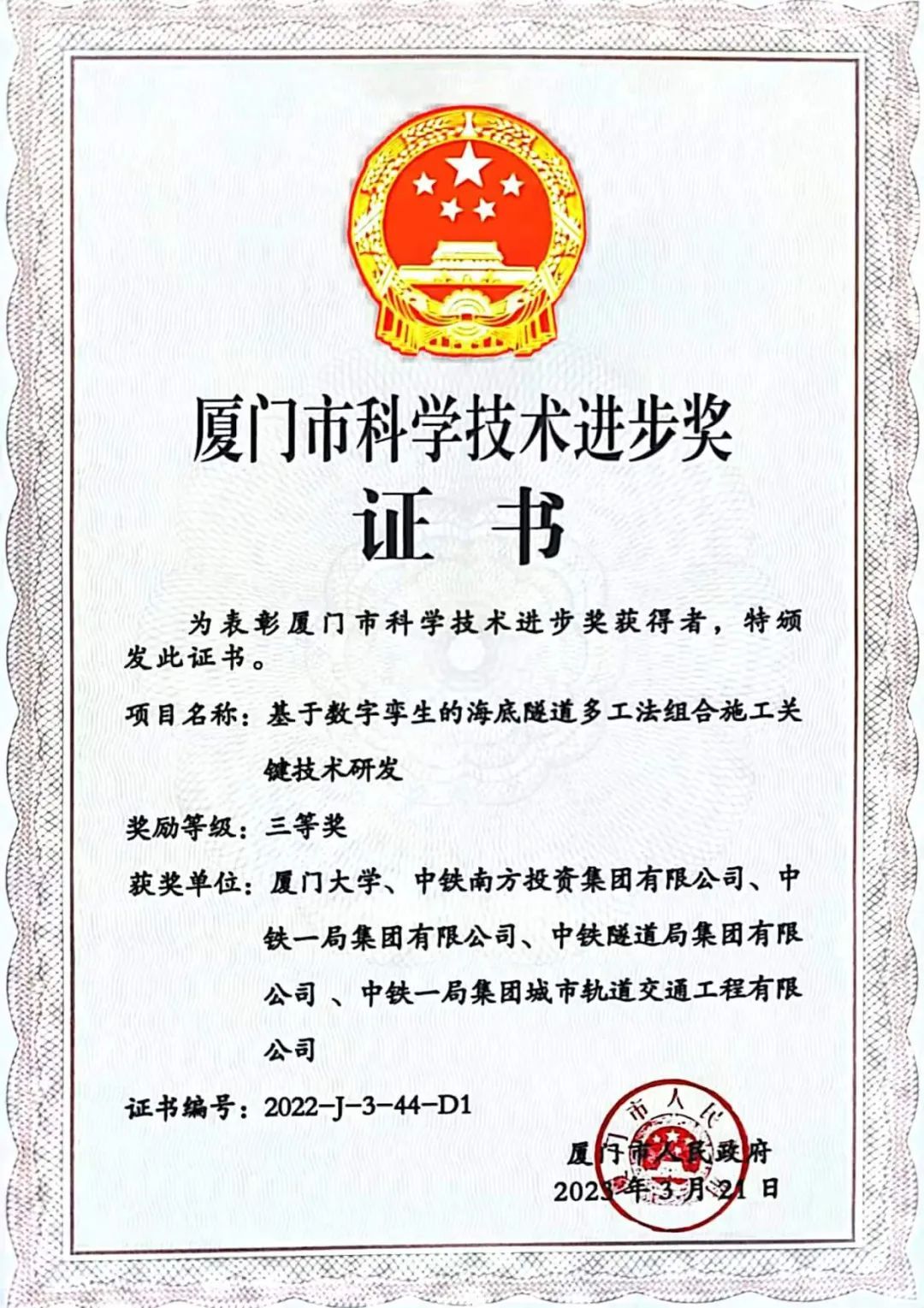

项目名称:基于数字孪生的海底隧道多工法组合施工关键技术研发

完成人:周红、李顺平、徐大统、康林、邓有春、石全强、陈波、贺卫国

完成单位:新葡的京集团8814、中铁南方投资集团有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司

成果简介:海底隧道施工尚缺乏成熟经验,厦门海域地质条件复杂多变,面临施工风险大,工期紧的严峻局面,施工技术与风险管控形势尤为严峻。课题组依托厦门地铁过海通道工程(国内首条多工法组合施工的海底地铁隧道),针对海底地铁隧道的复杂地质条件,首次对多工法组合施工中所出现的新问题和实施难点进行技术攻关,系统性的进行了盾构法、矿山法和冻结法三个工法组合施工的多项创新;集成多种新兴信息技术,形成数字孪生系统,实现施工风险感知、定量评估和实时预警。核心研究成果经第三方科技成果鉴定,陈湘生院士为组长,鉴定达到国际先进水平。本成果以2016年中国中铁重大科技计划项目“基于BIM的厦门地铁三号线过海通道施工风险控制与系统研发”为依托,共发表高水平论文9篇,获发明专利5项,实用新型专利6项,施工工法5项,软件著作权2项,计27项。所获创新成果已应用于多项省内外海底隧道项目,至今已获得了2.57亿元经济效益。

周红教授

科技进步奖三等奖获奖证书

图/文:赖莹莹 、获奖者提供